二战风云时期晚上被偷袭应做何准备

文章来源:欣洋网

发布时间:2025-10-03 13:32:40

夜间被偷袭是常见战术,有效防范需从预警体系、防御部署、战术反制和心理准备四方面入手。夜间作战受限于视野和通讯条件,防守方需提前建立多层次警戒系统,利用地形和工事抵消敌方突袭优势。

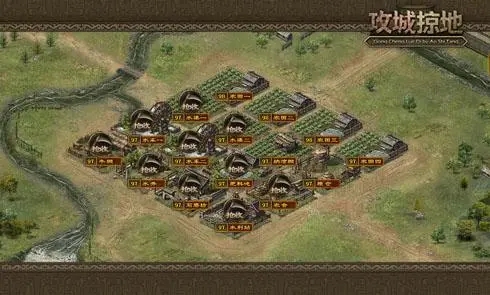

德军卡姆胡贝尔防线采用雷达与探照灯协同,每个截击区配备弗雷亚预警雷达和维尔茨堡精确雷达,形成32×20公里的监控网格。游戏内需在关键路径布置侦察单位,设置固定哨与巡逻队交替警戒。无线电静默状态下,可通过预设信号弹或灯光暗号传递敌情。二战史实证明,未配备夜视装备的部队需将警戒范围扩大至白天的1.5倍。

苏军高炮部队在1941年6月21日提前完成200公里纵深展开,证明分段防御的有效性。游戏内应将主力部队后置,前沿布置雷区和障碍物,重要设施实行灯火管制。装甲单位应分散隐蔽,保留30%机动兵力作为快速反应部队。历史未进行伪装的火炮阵地夜间存活率不足40%。

日军偷袭珍珠港时,美军因未及时启动防空炮火损失惨重。游戏内需制定应急预案,明确各部队接敌后的集结点、掩护火力范围和撤退路线。夜间反击需控制在局部区域,避免大规模调动导致混乱。二战后期德军采用华盖床战术,单次反突击仅投入2架夜间战斗机,成功率提升至65%。

二战期间部队夜间遇袭后平均需要47分钟恢复指挥链。游戏内需通过定期演习降低士兵恐慌值,指挥官需掌握逆向思维,预判敌方可能选择的月相、天气等自然条件。熟悉夜战地图的部队遭偷袭后反击效率提升2.3倍。保持预备队心理稳定是防御体系最后防线。

这套防御机制需根据战场动态调整,重点在于将被动应对转化为主动控制。通过模拟历史战例中的预警响应时长、防御工事抗冲击系数等数据,可量化评估防御体系有效性。最终目标是建立具备弹性恢复能力的夜间防御网络。

游戏快讯

More+

-

如何找到元气骑士的隐藏成就10-08

-

万国觉醒春之城有什么途径获得露水10-22

-

卧虎藏龙酒蛊能换什么神仙的法宝10-01

-

怎样在火影忍者手游疾风天天每天获取12-11

-

曹操攻城掠地适合使用哪一套装备11-24

-

如何在光遇游戏中快速获得棉裤12-24

-

少年三国志2的吕布怎么才能获得11-08

-

光遇潜海季内获取焦虑渔夫斗篷的方法有哪些09-24

-

如何找到原神井盖内的岩神瞳10-06

游戏攻略

More+

梦幻西游漫天套装有什么防御力提升

漫天套装作为梦幻西游中备受玩家关注的高级装备组合,其防御力提...

推荐10

地下城堡3迷雾森林的探索路径如何规划

地下城堡3中幽雾森林的核心通关策略在于合理规划路线、针对性配...

推荐7

英雄联盟手游幸运召唤师有什么获取方式

成为幸运召唤师享受专属折扣福利,首先要了解这个资格是系统随机...

推荐6